La presente Guía es un esfuerzo por sistematizar las lecciones aprendidas y las metodologías utilizadas en el acompañamiento a la implementación de iniciativas productivas, a la luz de la Gestión Integral Territorial Indígena, junto a los pueblos indígenas que habitan los territorios indígena Mojeño Ignaciano, Multiétnico I y Movima I y II. El desarrollo de esta experiencia está a cargo del equipo socioproductivo del CEJIS, en su oficina regional de Trinidad y las oficinas operativas de San Ignacio de Mojos y Santa Ana del Yacuma, con la instalación de Sistemas Agroforestales Sucesionales (SAFS) para el desarrollo de una producción familiar basada en la regeneración natural en contraposición al uso del fuego.

¿Buscas algún contenido en particular?. Utiliza nuestro filtro de contenidos para encontrar lo que buscas:

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) presenta el monitoreo realizado por el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) de los focos de calor ocurridos en territorio boliviano, con énfasis en su impacto en territorios indígenas. El reporte muestra que, entre enero a octubre de 2023, se registraron 25.270 focos de calor acumulados en 49 territorios indígenas, de los 58 territorios, distribuidos en seis regiones de tierras bajas del país.

A la luz de la reafirmación orgánica de las mujeres indígenas por la consolidación de las autonomías indígenas como ejercicio de sus derechos territoriales y políticos expresados en el autogobierno, la CNAMIB con el apoyo técnico jurídico del CEJIS emprendió la labor de construir herramientas con el enfoque de la educación popular para que las lideresas indígenas vigoricen sus capacidades ya instaladas en el ejercicio de sus demandas por el acceso a la autonomía indígena, a partir de una mejor comprensión del complejo proceso autonómico boliviano. Cumpliendo con esta tarea, como un aporte para que las mujeres continúen forjando su lucha por una vida plena y con autonomías indígenas, ponemos a consideración de las lideresas indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, organizadas en la CNAMIB, la cartilla: “Mujeres y Autonomías Indígenas” documento elaborado gracias a la colaboración de Rights and Resources Initiative (RRI) y MISEREOR.

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) se propuso la formulación, colectiva y participativa, de un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2023-2027. Entre los preparativos para esta tarea se realizó la evaluación externa a su plan estratégico quinquenal 2017-2021 a fin de revisar las recomendaciones para este ejercicio.

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, la toma violenta de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en la ciudad de La Paz, el pasado día viernes 02 de junio, por una entidad apócrifa protegida por la Policía.

Esta publicación es producto del acompañamiento institucional del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) a las organizaciones indígenas durante la etapa de la pandemia y tiene por objetivo rescatar y documentar las experiencias de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia en la gestión de la pandemia por la covid-19

El Compendio normativo sobre derechos ambientales y territoriales de los pueblos indígenas de Bolivia es un esfuerzo —enmarcado en los principios de universalidad, progresividad e interdependencia— por promover el diálogo y la interacción de las principales normas de carácter nacional e internacional que resguardan los derechos colectivos e individuales en materia ambiental y territorial en favor de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, es una herramienta pedagógica diseñada para apoyar a los pueblos indígenas, principalmente a sus líderes jóvenes, en el fortalecimiento de sus capacidades para la defensa orgánica y territorial de tales derechos, frente al modelo de desarrollo extractivista y las políticas públicas que lo sostienen y lo convierten en uno de los mayores responsables de violaciones a los derechos humanos.

La presente cartilla intenta reflejar el camino recorrido en el proceso de construcción de la agenda para la gestión estratégica de la OMINAB y sus principales contenidos.

La cartilla “Minería aluvial del oro en el río Madre de Dios. Impactos socioambientales y presioens al Territorio Indígena Multiétnico II” presenta los principales resultados del diagnóstico Minería aluvial del oro en el río Madre de Dios: Impactos socioambientales y presiones al Territorio Indígena Multiétnico II, elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en coordinación con las autoridades del TIM-II y con el apoyo del equipo de monitores ambientales indígenas.

El autor Alejandro Almaraz Ossio, analiza, desde una perspectiva crítica, el ámbito legal que ampara el derecho a la consulta previa, libre e informada, como derecho de interés social, primero, por su carácter colectivo que representa para los pueblos indígenas y, segundo, por su carácter medioambiental con el que está íntimamente relacionado.

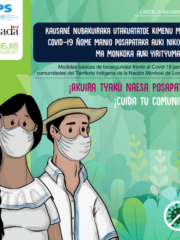

La presente cartilla es una adaptación del “Protocolo de medidas básicas de bioseguridad frente al Covid-19 para las comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia”, que elaboró el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), a las necesidades y realidades del Territorio Indígena de la Nación Monkoxi de Lomerío, de Santa Cruz.

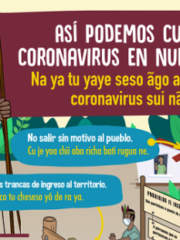

Ponemos a su disposición de los afiches sobre la prevención y manejo de residuos generados por una persona enferma de Covid-19 en el territorio indígena de la Nación Monkoxi de Lomerío (Santa Cruz).

Ponemos a su disposición de los afiches sobre la prevención y manejo de residuos generados por una persona enferma de Covid-19, además de la información sobre la Red de Salud Indígena para el Trópico de Cochabamba.

La cartilla es una adecuación para el pueblo indígena Yuqui del “Protocolo de medidas básicas de bioseguridad frente al Covid-19 para las comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia” elaborado por el CEJIS. Además, incorpora las medidas de autocuidado que asumieron las y los indígenas yuqui durante el paso de la primera ola de la pandemia (2020).

El estudio presenta los datos generales de los pueblos indígenas Araona, Ayoreo, Chácobo, Ese Ejja, Mosetén, Pacahuara, T´simane, Toromana y Yuqui de quienes se tiene conocimiento de la existencia de segmentos en aislamiento voluntario en Bolivia. La investigación se nutre de testimonios de comunarias y comunarios contactados de estos pueblos, quienes informan de la existencia, avistamiento y contacto que tuvieron con sus hermanos aislados en la profundidad del monte.

El CEJIS pone en sus manos la publicación Incendios en los territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Análisis del periodo 2010-2020, que refleja el impacto que sufrieron los territorios indígenas por el fuego acumulado durante una década, resultado de distintos factores, entre ellos, las políticas estatales de ampliación de la frontera agrícola.